Esto que te pasa le pasa al hombre desde el inicio, es decir, nos pasa a todos, ricos y pobres, santos y pecadores, creyentes y no creyentes. Y a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha intentado responder a estos miles de interrogantes sin encontrar una respuesta adecuada ni en la ciencia, ni en la filosofía ni en las falsas espiritualidades.

Sin duda, el pensamiento del hombre, con el estudio, la capacidad de reflexión y otras herramientas ha evolucionado y ha avanzado de modo maravilloso resolviendo muchos enigmas a nivel humano. Sin embargo, no logra responder plenamente los planteos más hondos o las grietas más profundas del alma sin una mirada integradora que sólo se alcanza desde la fe en Cristo, dejando siempre un lugar, diríamos “sagrado”, a lo que sería la sabiduría divina que lo conoce todo, a la providencia que lo dirige y gobierna, y a lo que quedará dentro del misterio y de los designios divinos que nos superan y que sólo comprenderemos en su totalidad cuando el Señor vuelva.

El mal existente en el mundo y las historias llenas de dolor que escuchamos a diario no se entienden sin el prisma de la fe y sin hacer una mirada retrospectiva al pasado, al origen de todo, a aquella historia en la que el hombre, siendo un ser libre, eligió desobedecer a Dios, y como consecuencia de esa elección se produjo un quiebre en su relación con Dios y entró el desorden en el mundo y con el desorden una naturaleza herida.

Y así la recibimos, como herencia, de generación en generación: una herida que cargamos en el alma y que trae aparejada innumerables consecuencia, como la enfermedad, el dolor, la miseria, la debilidad, la muerte, etc. Una herida que, humanamente, es difícil de sanar y que, incluso habiendo recibido el Bautismo, la naturaleza queda inclinada al pecado y muchas veces, con nuestras miserias, nos herimos a nosotros mismos y herimos a otros, aún sin quererlo, y esto impacta en todas las dimensiones de la persona humana.

Pero Dios no nos ha dejado a nuestra suerte. En Cristo Jesús nos da todas las respuestas a nuestros interrogantes y en Él, sólo en Él, encontramos la salvación. Ya no buscamos un “por qué”, sino un “para qué”.

Desde esta perspectiva es que podemos penetrar en el misterio insondable del amor de Dios que tanto nos amó, y tanto, tanto… que entregó a Su Hijo a la muerte para redimirnos del pecado. Todos los males y los pecados de los hombres de todos los tiempos los cargó sobre sí, soportando con admirable paciencia, amor y humildad el suplicio de la Cruz, transformando el sufrimiento en un medio de santificación y salvación.

En Sus heridas están nuestras propias heridas, aquellas provenientes ya sea de la historia que nos ha tocado, del pecado, de la enfermedad, la injusticia o la circunstancia que nos haya tocado. Sin embargo, no estamos solos, Jesús se ha hecho uno con nosotros para que nos identifiquemos con Él tanto en la cruz como en la gloria, y nos ha enseñado el Camino para pasar de las heridas dolorosas a las heridas gloriosas.

Todo lo que Él ha predicado y enseñado lo ha vivido antes que nadie, no porque Él necesitara de ese remedio espiritual, sino para darnos así ejemplo de modo que sigamos sus huellas. Todo su mensaje es fuente de salud para nuestra alma, lleno de ciencia y sabiduría divina que trasciende todo conocimiento humano, que no lo descarta, sino que le da plenitud. Porque fe y ciencia se dan la mano, lo repite incansablemente la Iglesia.

En este sentido podemos encontrar muchas respuestas valiosas a nivel humano, pero la sabiduría que encierra el Evangelio lo engloba todo y va a las raíces más profundas del corazón. Porque es cierto: el hombre, hoy, puede comprender muchas causas del propio comportamiento y de la propia historia, pero sólo el Señor lo restaura desde las fibras más íntimas del ser dándole pleno sentido, aún hasta lo que es aparente fracaso.

Su mensaje de amor incluso a los enemigos y a los que nos hacen el mal, de perdón y reconciliación, de no vengarnos ni guardar rencor, de no juzgar, de corregir con caridad, de estar pendientes del necesitado, de ser luz, de ser humildes y pacientes, de ser justos y misericordiosos y compasivos, de saber escuchar al otro, de olvidarse de uno mismo, de ser generosos y desinteresados en el servicio… en fin, del ejercicio de las virtudes y el permanecer en la vida de la gracia, aún cuando sea un proceso doloroso y lento, es lo que nos transforma en el hombre nuevo; porque es la gracia, con la ayuda de los sacramentos y de la oración, la que va sanando y elevando la naturaleza y nos va configurando a imagen de Cristo, sean cuales fueren las circunstancias y condiciones de nuestra vida.

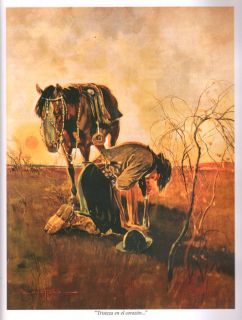

Por tanto, podemos decir que es inevitable pasar por la cruz y el anonadamiento si queremos compartir también con Cristo la gloria de la Resurrección. Pero no debemos ni temer ni idealizar el concepto de la cruz, sino simplemente asumir la propia, la que cada uno lleva, la que nos ha tocado, la que forma parte de nuestra propia historia y que muchas veces no entendemos. Esa cruz llevada con amor, paciencia y fortaleza, esa cruz y no otra, será entonces nuestra gloria.

Dominus Tecum

Por Portal de Prensa

Por Portal de Prensa