¿de dónde vengo, a dónde voy, cómo voy, quién soy, para qué estoy…? Podríamos definirla como la era del activismo, del productivismo y del consumismo, y de aquí podemos deducir que mientras más útil soy y mientras más efectivo y eficiente más valor tengo, según los criterios del mundo. Y por el contrario, cuando no encajo con estos parámetros, ya sea porque he perdido la salud o por la edad, o porque tengo otra escala de valores, o simplemente porque no respondo a la demanda, me vuelvo desechable.

Para muchos, el trabajo se ha convertido prácticamente en el centro de su vida, a costa de tantos otros bienes mayores, que le reditúa un buen pasar, cómodo, un estatus y una cierta seguridad y estabilidad que, en el fondo, nadie la tiene porque, lo queramos o no, nadie es dueño de su propia vida: “no tiene valor ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma”. No se trata aquí de despreciar el trabajo y su absoluta necesidad en la sociedad, sino de establecer un orden de prioridades y de descubrir su verdadero sentido que está inscrito en el corazón del hombre desde el inicio de la creación.

Todo hombre está llamado al trabajo, a cumplir una misión, una vocación, y en éste sentido al desarrollo personal y a colaborar con una sana evolución del mundo mediante el progreso de la ciencia, la técnica, el arte, la religión, etc.. Es impresionante lo que, a lo largo de la historia, hemos ido conquistando y descubriendo, y esto es bueno, muy bueno. No hay dudas, todo trabajo honesto dignifica a la persona.

Sin embargo, es necesario que descubramos la importancia y preeminencia que tiene el “ser” sobre el “hacer”. A nosotros no nos define “lo que hacemos” sino “lo que somos”. Y en este sentido nada nos define mejor como el hecho de ser hijos de Dios por el bautismo, creados a Su “imagen y semejanza”, con una capacidad de conocer y amar, es decir, con inteligencia y voluntad, y entonces, con toda razón, podemos afirmar que valemos más por lo que somos que por lo que hacemos. De nuevo, esto no significa que desmerezcamos el hacer, más bien queremos decir que el hacer debe estar supeditado, subordinado al ser. En otras palabras: porque soy hijo amado de Dios Le amo y obro conforme a Su voluntad. Dios me llama a la existencia, a “ser”, y me encomienda una tarea.

Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Dios se revela a Sí mismo como Aquel que Es: “Yo Soy”; es el Ser por antonomasia. Y entendiendo esto podemos captar mejor aquello que Jesús dice cuando afirma que Él es la Vid y nosotros somos los Sarmientos. A este “ser” le sigue un hacer cuando Jesús, inmediatamente después, asegura que “sin Él nada podemos hacer”. Este “hacer” es condicional, dependiente totalmente de Él, no porque seamos incapaces sin Él, sino porque nuestros frutos de vida eterna dependen de nuestra unión con Él y de nuestra permanencia en Él en todos los aspectos de la vida: espiritual, familiar, laboral, etc., y como cristianos estamos llamados a ser sal de la tierra y levadura en la masa impregnando todos esos espacios. Sólo entonces nuestro trabajo responde al mandato divino dado al comienzo de la creación y cobra sentido y valor y podemos hablar de la construcción del Reino de Dios entre nosotros, porque de eso se trata: de construir el Reino de Dios entre nosotros.

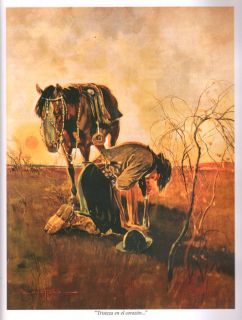

Existe, a su vez, la tentación de pensar que mientras más honorable sea el trabajo tiene más valor; no obstante, la experiencia de muchos santos, entre ellos San José, cuya figura hoy conmemoramos como modelo de todo trabajador, nos muestra que lo que más valor tiene es el trabajo hecho con más amor a Dios y con la mayor excelencia, es decir, dando lo mejor de sí, ya sea el más humilde y sencillo o el más honroso. En no pocas oportunidades el Señor nos invita a mirar no las apariencias humanas sino lo que hay en el corazón del hombre: esto es lo decisivo. No se trata tanto de qué es lo que hago (siempre que entremos dentro del querer divino) sino de cómo lo hago. ¿No eligió Jesús, acaso, un padre putativo que era un simple Carpintero? ¿Y no aprendió Él mismo ese oficio?

Es verdad que hay quienes pueden elegir su trabajo y quienes no, pero todos podemos elegir ofrecer a Dios ese trabajo y hacerlo de la mejor manera, como un medio de santificación, colaborando así a la gran obra de la Redención.

Dominus Tecum.

Por Portal de Prensa

Por Portal de Prensa